全国1/4都是一人户 这省独居人士占比最大

中国自古以来注重家庭结构,对于曾经的8090后来说,父母+独生子女的三口之家几乎是“家庭”这个词汇的基本定义。

然而,这个传统观念正在被打破,进入21 世纪之后,家庭单元的形态悄然改变,刮起“独居风潮”,随着2020年第七次人口普查的数据公开,曾经占据社会主导位置的全国“三人户”家庭的数量,正式被“二人户”与“一人户”超过。

是什么导致了中国家庭规模的缩水?又是什么正在重塑我们对于“家庭”的观念?

文 | Paella 图 | 四象设计部

近年来,中国“一人户”(即单人家庭或独居家庭)迅速增长,越来越成为社会关注的重要现象。这不仅是人口结构的简单重组,也是社会结构、价值观念、政策机制与经济体制共同作用的结果。

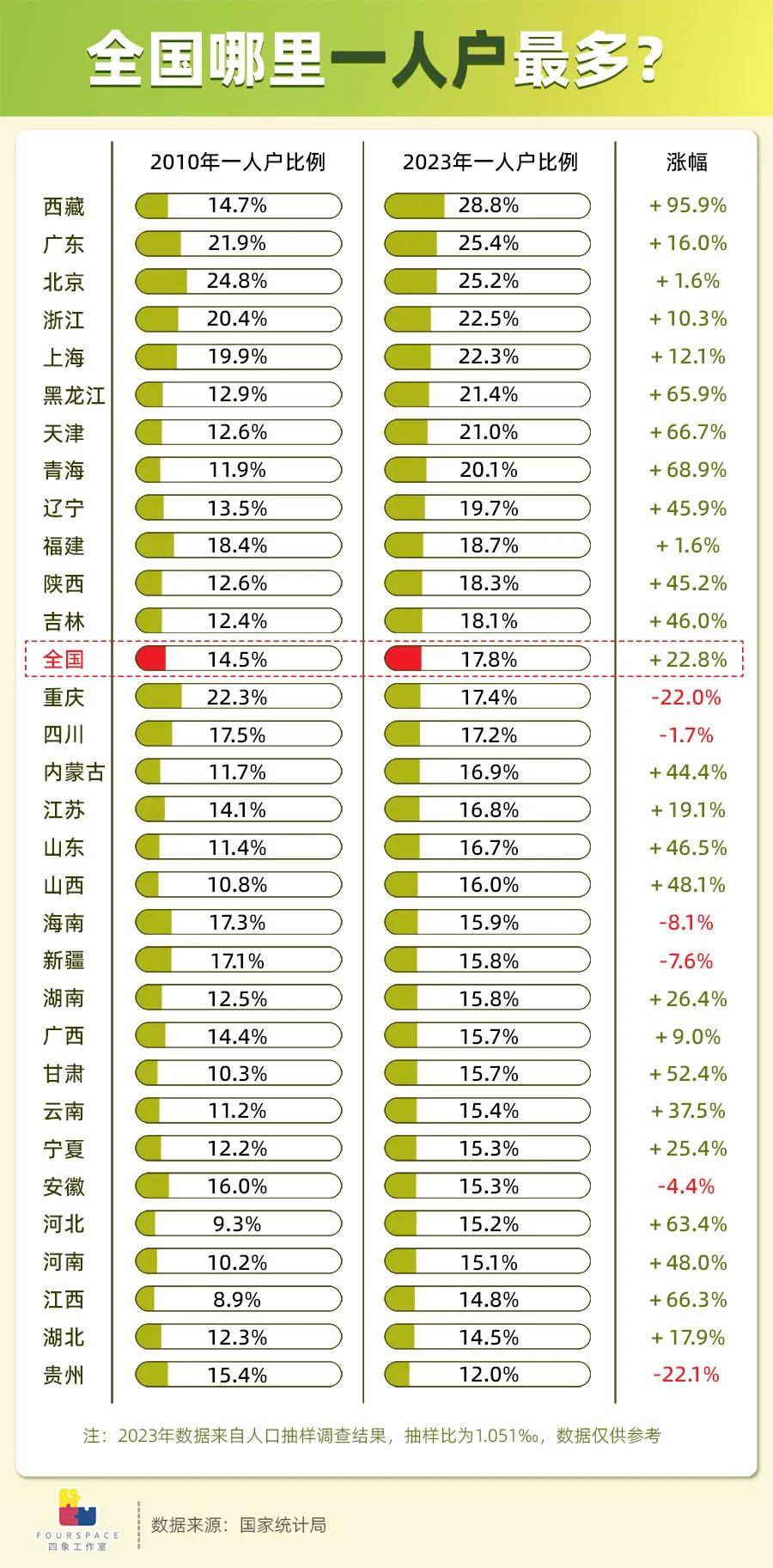

根据国家统计局发布的全国人口第六次与第七次普查数据,自2010年以来,中国一人户数量从约2010年的5,800万户骤增至2020年的1.25亿户,十年间增长1.15倍,一人户占全国家庭户的25.4%。

换言之,全国每四个家庭当中,就有一个是独居家庭。

从地区细分来看,城市中的“一人户”占比最多,其次是乡镇,农村“一人户”占比最少;而多人户则相反,城市的五人及以上户占比最少,而农村仍有一定数量的超大家庭。

从两次人口普查的数据中,我们可以观察到几个现象:

首先,在六普数据中,不管是在农村,还是在镇与城市,“三人户”都是占比最大的户类型。但在七普中,“三人户”的占比迅速下降,尤其是城市的“三人户”比六普的33.16%下降了近11%。

同时,城市、镇、农村中的四人户、五人及以上户的大型家庭均大幅减少。“二人户”逐渐成为占比最大的家庭群体。

更值得注意的是“一人户”的涨势变化,在六普中,全国“一人户”的数量比“五人及以上”的超大家庭还要少,可以说属于社会里的小众群体。

展开全文

而在2020年的七普中,全国“一人户”占比暴涨超过10%,俨然已经超过“三人户”的存在,成为全国家庭构建占比的主力军。

“一人户”的数量暴涨绝非偶然,而是现代家庭形态转变的必然结果。

传统家庭的“早婚早育多子”模式在 20 世纪中期达到高峰。而随着城镇化步伐加快、生活压力抬升、教育普及迅速和生育政策深刻演变,中国家庭结构开始分化:家庭规模变小、子女数量减少,伴随而来的是核心家庭模式普及,以及更多空巢家庭和无子女夫妻。

从全国各省“一人户”数量占比统计中,我们也能窥见“一人户”的数量增长与地区发展之间的一些紧密关联。

首先,西藏“一人户”比例高,是由地广人稀、居住分散、统计方式等多重结构性因素造成的。与中东部城市因“独居青年”、“空巢老人”造成的“一人户”高占比,成因完全不同。

除了西藏以外,排名前五的广东、北京、浙江、上海都是城市化程度较高的省份和城市,新兴产业发达,外来务工人员多,人均受教育水平也相对较高。

而紧接着的是黑龙江、吉林、辽宁这些老龄化程度较高的东北地区省份,“一人户”数量都超出了全国平均水平。

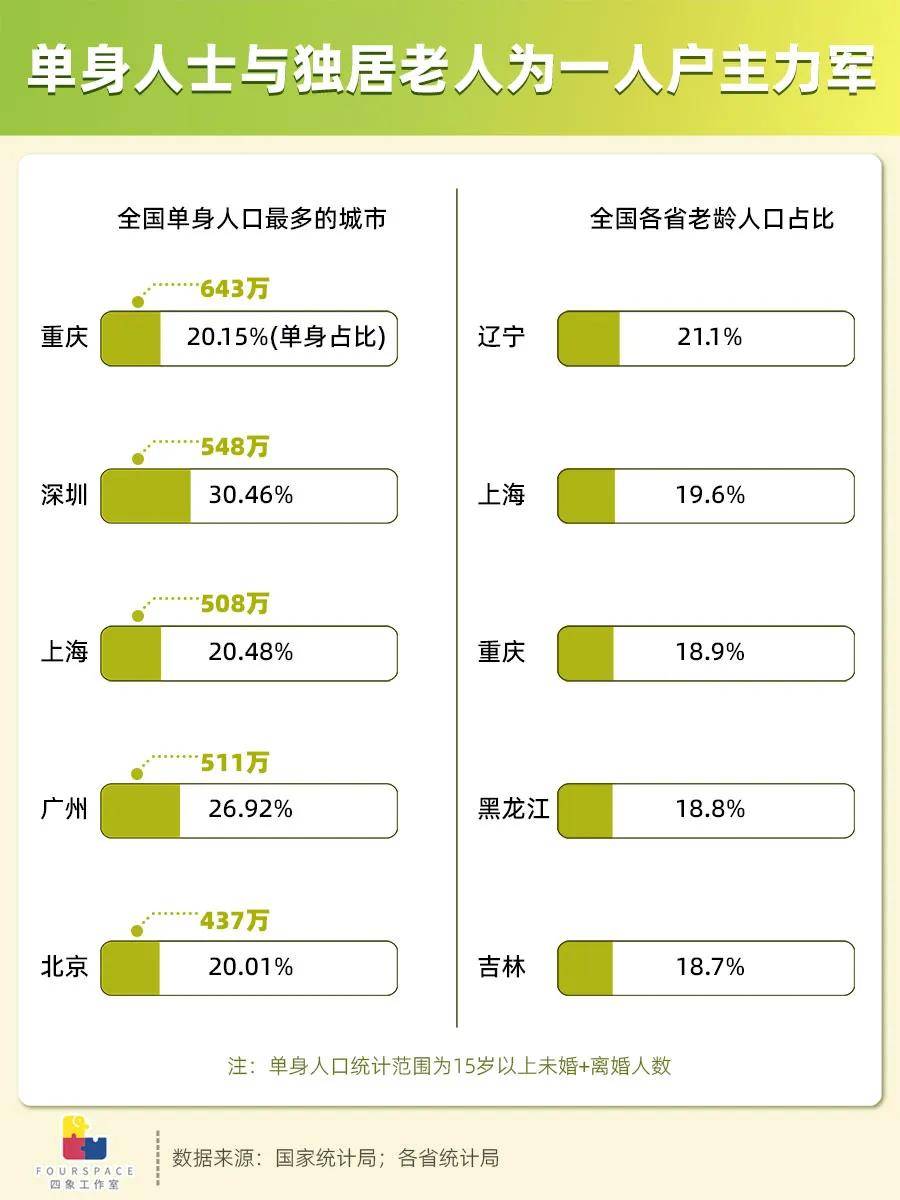

根据这两大趋势,我们也发现,全国单身人口和单身占比较高的城市和省份,以及全国老龄化程度较高的省份,均可以与“一人户”爆发的省份相对应。据此,我们可以对“一人户”大量出现的主要原因进行简单的分析:

其一,青年人口的结婚率降低,法定结婚年龄与平均初婚年龄之差越拉越大。

养活一个家很难,当婚姻“累赘”加剧,房价、教育、职场天花板等现实压力让许多年轻人重新思考婚姻意义,由婚姻带来的双方家庭关系问题、生育问题和职业发展停滞问题,使许多单身男女望而却步。

相反,养活自己却很简单,衣食住行一切都可以靠互联网解决,男女不再需要互相依赖,也无需扮演传统家庭中的角色和维持性别分工,而受教育水平的提高,也改变了人们的传统婚育观念,许多年轻人逐渐意识到人生的路不止一条。

随着城镇化进程加快,大量年轻人涌入城市打拼。外出务工人员往往是“经济型”单身居住,或因工作、租房等现实因素,与家人分居,形成“单人户”或小两口家庭。

其二,是以独居老人为主要群体的高龄“一人户”。截至2021年,中国独居老人群体占比达到14.2%,他们之大部分由于配偶死亡,没有子女或子女在外各自成家而处于独居状态,也被称为“空巢老人”。

以东北三省为代表的传统工业区地区中,由于产业结构相对落后,大量年轻人外出打工,这种现象相对其他地区也较为普遍。

与此同时,城市人口“人户分离”大潮持续冲刷生活图景。根据第七次人口普查,中国人户分离人口已逼近5亿。务工、求学、定居等因素导致漂泊人口形成租住状态下的“独身之家”。这类独居人群往往租房合住,却在情感或消费上独自承担,成为典型的“隐性独居者”。

“一人户”家庭的增长爆发,既是社会发展潮流之下的不得已之选,又是许多人在自身的心理诉求与全新的生活观念之下思考后的慎重选择。作为独居者,确实可以享受自由的甜美,卸下许多有子女家庭的重担,但同时它也对社会制度和独居者本人提出诸多挑战。

对于青年独居者,尤其是女性来说,人身安全是无法回避的问题;而对独居老人来说,平时无人照料,遇到紧急的疾病时,也很容易错过最佳救治时间。

此外,心理孤立成为重要课题。公共数据并未充分披露独居者的心理健康状况,但已有研究指出孤独易导致抑郁、焦虑、自闭等现象,这对无论是青年独居者还是老年独居者,都构成现实风险。

就像三口之家同样要为柴米油盐酱醋茶而操心,每种生活方式都有自己的优势与劣势,我们无法评判哪种选择是更好的。但面对“一人户”数量的急剧增加,社会制度也应做出相应的措施,为独居人士的生活提供必要的帮助。

比如,住房和租赁政策需向青年独居倾斜,增加小户型福利、公寓共享、公租房“小家庭”设计等,减少独居者的生活成本和居住孤立;还可以从情感、养老、医疗三个维度增强独居老人的社会黏性,设立陪伴养老制度,为孤独老年人提供日间活动中心、上门服务和紧急医疗保障等。

总之,独居也只是现代社会的一种生活方式,不应被妖魔化。中国正经历家庭多样化与社会解构两大时代震荡。独居者从边缘走向主流,反映出现代社会应有的包容与格局。

但没有配套制度保障与社会共建的独居,仅是孤岛化的个体。未来,只有当社区有心、政府有方、社会有温,独居潮才能孕育社会创新、消费活力与文化开放,而非成为新的裂隙。

评论